超导磁悬浮列车

一、实验目的

观察超导体的磁悬浮现象。

二、背景知识

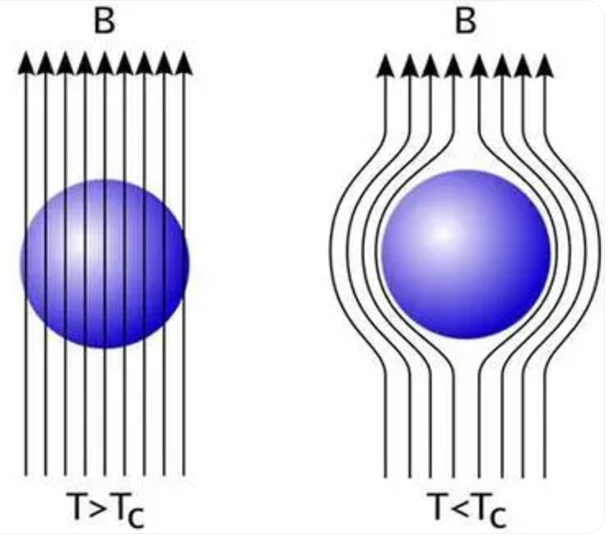

1911年荷兰物理学家H·卡末林·昂内斯在测量低温下汞的电阻率的时候发现,当温度降到4.2K附近时(约零下269度),汞的电阻消失,他把汞的电阻消失的状态称为超导态,即实现了超级导电性。1933年,物理学家迈斯纳和奥森菲尔德共同发现了超导体的另一个极为重要的性质——当金属处在超导状态时,其内部的磁感应强度为零,即超导体具有完全抗磁性(这种现象后来被命名为“迈斯纳效应”)。零电阻和完全抗磁性是判断超导体的两个重要特征。

为了提升超导临界温度,使超导材料更具有规模实用化可能,人们开始了探索高温超导材料的历程。从1911年至1986年,超导临界温度由汞的4.2K提高到铌三锗的23.22K。1986年瑞士和德国科学家柏诺兹和缪勒发现钡-镧-铜氧化物可以实现30-35K的超导电性;1987年初,中国科学家赵忠贤团队和美国华裔科学家朱经武团队等各自独立在钡-钇-铜-氧体系把超导临界温度提高到90K以上,这意味着液氮的“温度壁垒”(77K)被首次突破。目前,常压下处于液氮温区的高温超导体仍然只有铜氧化物材料,这被认为是20世纪最伟大的发现之一。

三、实验原理

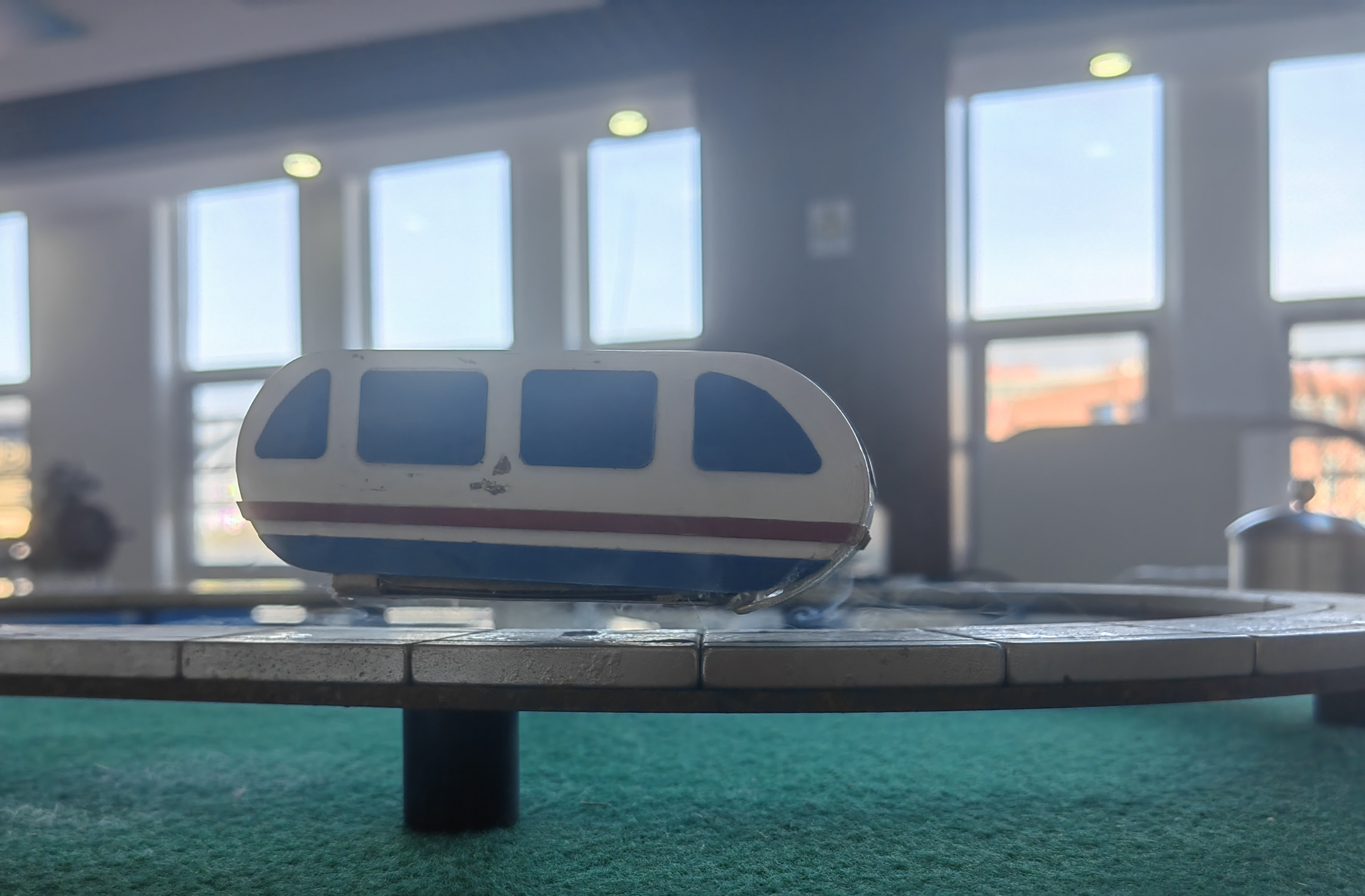

本实验中的轨道是由强磁材料制成,其作用一方面是提供磁场,一方面起约束作用,使小车沿轨道运动。

当小车中的超导块经液氮冷却进入超导态后,由于轨道产生的磁力线不能进入超导体,所以轨道与小车之间存在排斥力,使小车悬浮在轨道上方。

迈斯纳效应

四、实验操作及现象

1.将轨道上的小车下面垫上专用垫块;

2.将液氮倒入装有超导块的小车中,使超导块充分冷却,撤下垫块,小车悬浮在轨道上方;

3.用手给小车一个驱动力,小车就会沿着磁性轨道持续运动起来。

五、注意事项

1.操作时注意不要触及液氮,以免冻伤;

2.本装置的轨道磁性极强,注意将手表、手机等物品与轨道保持距离。